次世代都市国際連携研究機構では、2024年度も寄付講座「復興デザイン研究体講座」と連携し社会基盤・建築・都市工の3専攻を中心とする大学院の演習課題を実施しました。

2024年度の設計演習「復興デザインスタジオ」では、愛媛県の宇和島市・愛南町の事前復興をテーマとし、建築、都市計画、土木計画の提案と、地方自治体や企業と連携したワークショップ・スタディツアーのデザインと実践をおこないました。

本ページでは最終提案の成果を紹介します。

ワークショップ・スタディツアーの成果はこちら。

画像をクリックすると拡大表示されます。

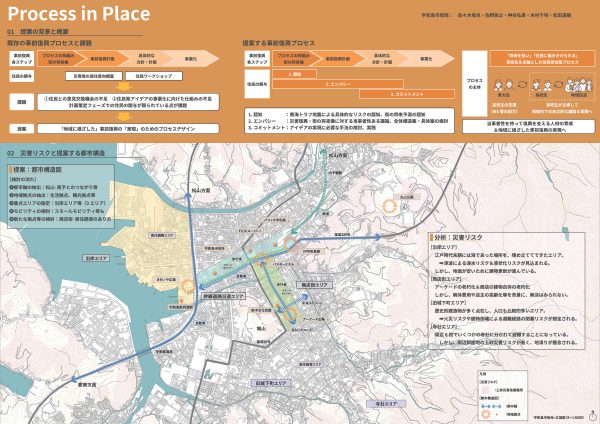

Process in Place

佐々木竜也、佐野辰之(社会基盤学専攻)、神谷弘貴(建築学専攻)、木村千咲、松田道樹(都市工学専攻)

宇和島市中心市街地の事前復興計画は、人口の多い地区の災害対策として、かつ宇和島市全体および南予地域の存続を左右する問題としてきわめて重要である。

また、人口が減少する同市においては、平時の居住性を担保する計画が必要であるが、都市部であるからこそ地域住民に広く議論を開くことは容易ではなく地域主体のハード整備は実現し難い。

本グループは地域の現状を知り、事前復興計画を考える主体として地元高校生に注目し、地域の将来像を構想・発信する仕組みを提案した。

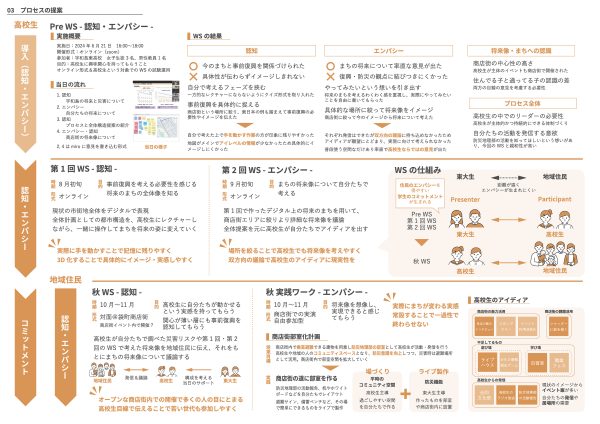

Universal Disaster Warning

Carré–Poussin Victor (社会基盤学専攻)、Hirsch Johannes(都市工学専攻)

宇和島市中心市街地には、高台への避難路や、垂直避難が可能な施設が多く指定・整備されているが、造船所等の外国人労働者や観光客にも理解しやすい内容とは言い難い。

本グループは、避難場所の分布とサイン計画を分析し、すべての人の迅速な避難を可能とするサイン計画を提案した。

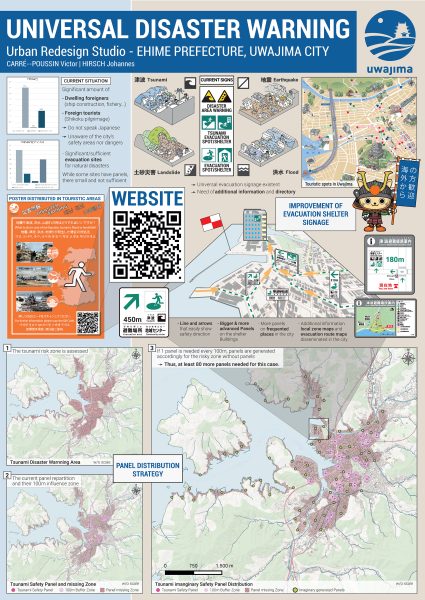

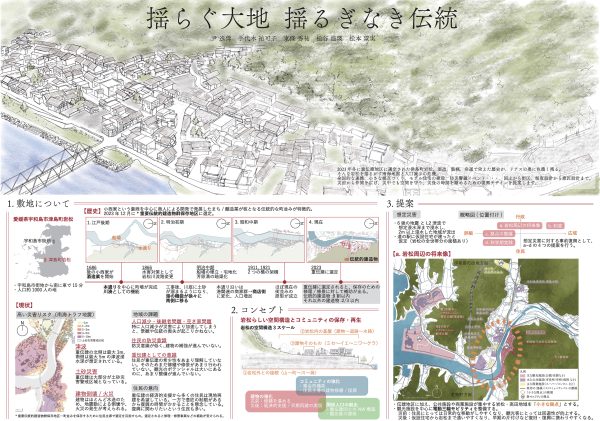

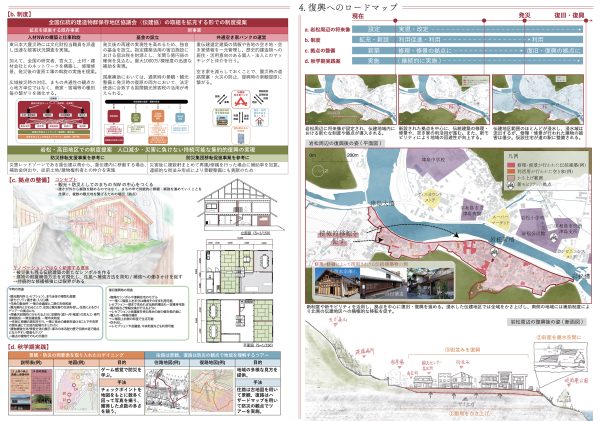

揺らぐ大地 揺るぎなき伝統

手代木祐可子(社会基盤学専攻)、尹逸偉、松谷滋瑛(建築学専攻)、東條秀祐、松本望実(都市工学専攻)

2023年12月に重要伝統的建造物群保存地区に選定された津島町岩松地区は、背後の山林と岩松川による環境と、近世・近代の町家による景観に強い魅力がある。

他方で、伝統的な建造物の耐震・耐火や津波への避難計画を、平時の町並の保全や地域の再生とあわせて考えなくてはならない。

本グループは、伝建地区の保全を支える制度提案、平時の観光案内所および修復・修景の相談窓口と、有事の復興拠点をあわせた施設提案、町並の復興にむけたタイムラインから成る包括的な提案をおこなった。

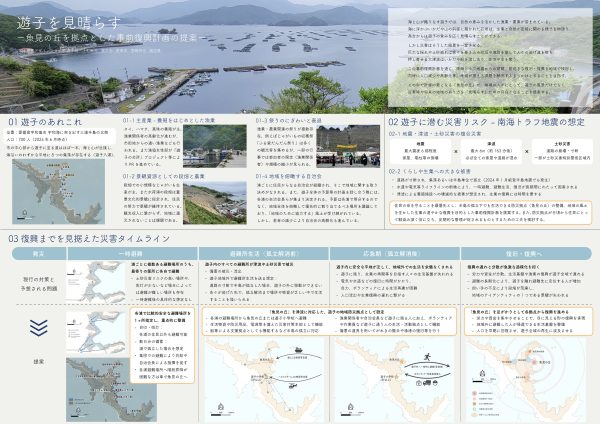

遊子を見晴らす―魚見の丘を拠点とした事前復興計画の提案―

上町剛志、渡由貴(社会基盤学専攻)、張文治、宮崎将也(建築学専攻)、星葵衣(都市工学専攻)

宇和島市三浦半島に位置する遊子地区は、長い海岸線にそって漁業集落が広がる。南海トラフ地震による津波被害と交通の寸断が懸念される地区であるが、養殖業の高い生産性を有し、「遊子八浦」と呼ばれる集落を横断した社会的結合が強い。

そこで本グループは、高台の道路で宇和島中心市街地に通じ、眺望に優れ、魚貝藻霊供養塔も立地する「魚見の丘」周辺に、有事には遊子八浦の復興拠点となり、平時にはキャンプ場と公民館として機能する拠点を提案した。

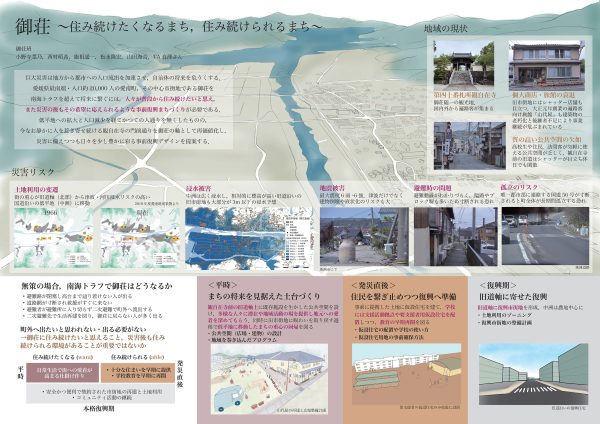

御荘―住み続けたくなるまち、住み続けられるまち―

小野寺菜乃、松永隆宏(社会基盤学専攻)、山田海音(建築学専攻)、西村萌希、能祖遥一(都市工学専攻)

御荘地区は四国お遍路の巡礼地観自在寺が立地する愛南町の中心市街地であるが、日常的に利用しやすい公共施設が少なく、南海トラフ地震による津波被害も懸念される。

本提案では、観自在寺付近の旅館をリノベーションした拠点・広場の整備と、広域的な土地利用の提案によって、平時および災害後の地域の持続可能性を考えた。

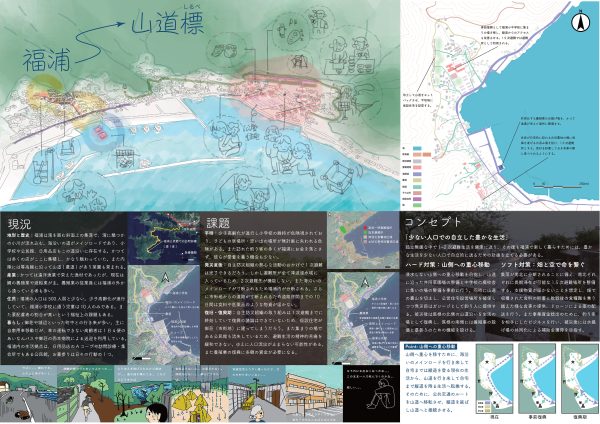

福浦 山道標

茅沼耕平、平松正吾(社会基盤学専攻)、石原実季、西内大翔(建築学専攻)、和栗ちあき(都市工学専攻)

愛媛県愛南町の南西部に位置する福浦地区は、南海トラフ地震による津波被害と交通の断絶が懸念されるが、生産性の高い養殖業を有し、地域コミュニティをベースにした自主防災活動も極めて盛んである。

本グループは、高台の農道と市街地・高台をつなぐ坂道の整備を通して、津波によって交通が寸断されても自立しうる集落像を提案した。

以上は東京大学CSIS共同研究(No.1337、利用データ:Zmap TOWN II 2022年度 Shape版)の成果である。